アナログシンセの VCO ブロック (3) -- アンチログ回路(2)

実際のアンチログ回路としては、ふたつのトランジスタを差動対の形で組み合わせ、OP アンプで定電流回路を構成したものが使われます。

まず、トランジスタ Q1, Q2 のエミッタは接続されているので、

より、

が成り立ちます。 これで、前述の の式の指数関数の引数に表れる

の差と

を結びつけることができました。

OP アンプは、−入力の電位を +入力と同じ 0V に保つように動作しますから、 で、結局

が強制されることになります。

したがって、前述の式は、

となります。

ここで、OP アンプは 側の電流も負担していることに注意してください。

OP アンプ出力と、トランジスタのエミッタの間の抵抗には、次のふたつの意味があります。

- OP アンプ側からみると、トランジスタはベース接地増幅回路に見えるので、抵抗によって電圧-電流変換をしている

- OP アンプのフィードバックループに障害が生じて OP アンプ出力が電源電圧いっぱいに張り付いた場合に電流制限をして、トランジスタを保護する

通常、エミッタ側の電流制限抵抗はコレクタ側の抵抗より小さいので、ベース接地増幅回路としてはゲインを持つことになります。 OP アンプのフィードバックループ内にゲインを持つ回路が挿入されることになるので、OP アンプの−入力端子と出力端子の間に発振防止のコンデンサが接続してあり、高域でのゲインを抑えています。

使用する出力電流範囲の最大値を 、最小値を

とすると、

は相乗平均

に選ぶのが自然です。 こうすると、入力電圧

の振れ幅が正負等しくなります。*1

トランジスタのコレクタ電流をそのまま出力電流として利用しているので、そのふるまいは、ほぼ定電流特性となります。 アーリー (Early) 効果の影響もありますが、ベースを低いインピーダンスでドライブすれば、あまり問題になりません。

これは、高コンプライアンス、つまり、出力端子の電位が、GND 付近から電源電圧付近まで変化しても、電流はあまり変化しないという特長になります。

前のアナログシンセの VCO の構成の記事で言い忘れていたのですが、この特長により、アンチログの出力に OP アンプを介さず、直接にコンデンサを接続する形式の VCO が構成できます。 その電圧スイングも GND 付近から電源電圧付近まで、ほぼフルに利用できます。

出力端子、つまりコレクタの電位を GND レベルとして利用する場合、ベースに入力電圧 が加えられていますから、入力電圧が正の場合、ベース・コレクタ間は順方向にバイアスされ、トランジスタは飽和領域に入ることになります。

しかし、実際のところ、アナログシンセの場合 MIDI ノートの全範囲 10.7 オクターブに対して入力電圧の変化は ±100 mV 足らずですから、ほんの軽い飽和に過ぎず、ほとんど能動領域と差はありません。

ここで、アナログシンセの VCO への応用のための具体的な話に入ります。

を 1 V/Oct スケールの VCO ブロックへの CV 入力、

をアンチログの出力電流とします。

はアンチログアンプへの直接の入力ではありません。

が 1V 増加するたびに

は2倍になる必要がありますから、この関係は、2を底とする指数関数、

で表されます。*2 これまでのアンチログ回路の話は自然対数の底 e の指数に関するものでしたから、指数関数の底の変換公式を使えば、

と書き表せます。

ここで、VCO ブロックへの入力 が

倍されてアンチログへ入力される、つまり、

と表されるとすると、これを基本の式の指数関数の引数の部分に代入して、それを上の式の指数関数の引数の部分と等しいとおけば、

となって、スケーリング係数 が求められます。

は電圧のディメンションを持つ量で、「熱電圧」(thermal voltage) と呼ばれ、

のように表記されます。

は単なる定数ではなく、絶対温度に比例する値で、常温 (

) で約 26 mV です。

ln(2) = 0.693 ですから、 を計算すると約 18 mV になります。 つまり、VCO ブロックへの 1 V/Oct の CV 入力を 18/1000 倍して、アンチログへ入力するとスケールが合うことになります。

CV 入力を として、基本式を書き直すと、

となります。

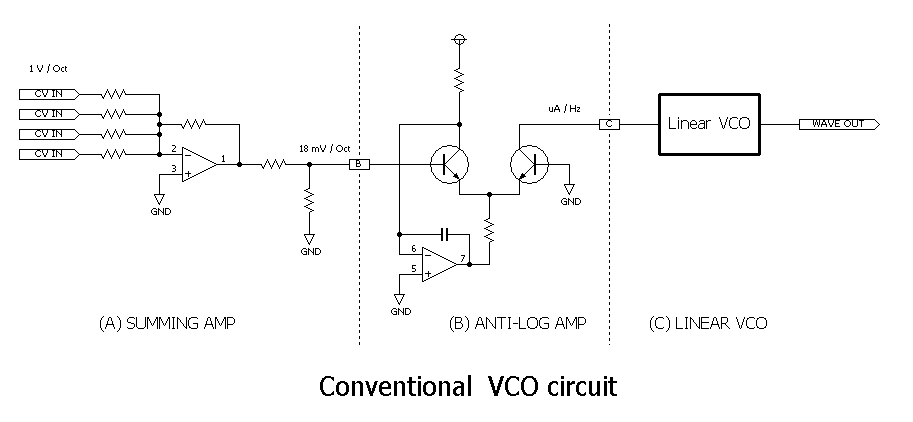

これまで説明してきた回路と、実際にアナログシンセで使用されている回路( ) を比べると違いがあります。 実際の回路では、Q2 のベースが GND に固定されており、Q1 のベースがアンチログ部の入力となっています。

) を比べると違いがあります。 実際の回路では、Q2 のベースが GND に固定されており、Q1 のベースがアンチログ部の入力となっています。

これは、前段のサミングアンプが反転型加算回路となっているため、プラスの CV 入力に対してマイナス電圧が出力されるからです。 アンチログ回路は の差に対して動作するので、Q2 のベース電位を上げるのと、Q1 のベース電位を下げるのとは同じ効果をもたらします。

次回の記事では温度変化に対する補償について説明します。