V2164 の特性測定 (4)

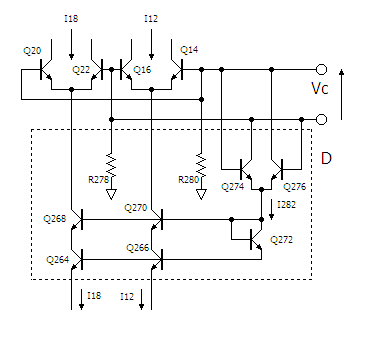

US Patent 4,823,093 "DYNAMICALLY BIASED VOLTAGE CONTROLLED ELEMENT" の Fig.6 の一部を抜粋し、少々の変更を加えた図を下に示します。

これは NPN トランジスタ 7 個からなるベース電流補償回路です。

元の明細書の図面では、単に「268」のように数字だけで要素が示されていて分かりにくいので、「Q268」のように表現してあります。

明細書では文章だけで表現されていますが、ここでは数式も交えて説明します。 そのため、説明は明細書通りにはなっていません。

まず、ゲインセルの Q14 〜 Q22 の 4 個のトランジスタと、補償回路の Q268 〜 Q286 の 7 個のトランジスタは特性が等しいものとします。 直流電流増幅率の も同一の値に揃っているものとします。

ゲインセルのコレクタ側に書いてある I18 と I12 は、それぞれの差動ペアのテイル電流です。

それぞれ、トランジスタ 2 段を抜けて、図には書かれていないテイル電流生成部に抜けていますが、トランジスタのベース電流は無視できるものとして、テイル電流は目減りしないものとします。

MODE 端子に流れ込む電流で設定されるバイアス電流分を 、信号電流を

とすると、

のような電流が作成されます。

Q264 のベースと Q266 のベースは接続され、Q272 のエミッタにつながれています。 つまり、

になっています。

Q264、Q266 はそれぞれ、I18、I12 の経路に挿入されているので、そのベース電流は を使って、

となります。 したがって、A 級動作の場合は、

つまり、信号電流 の寄与は消えて、トータルのテイル電流

を

倍したものが得られます。

AB 級動作、つまり信号電流がバイアス電流より大きい場合には、片方のテイル電流はゼロとなり、テイル電流の合計から信号電流の寄与は消えませんが、議論の本質は変わりません。

同様の議論が Q268 と Q270 についても言えて、Q272 のベース側から同じ大きさの電流が流れ込みます。

Q272 はダイオード接続されていて、その機能は、Q264/Q266 が飽和しないようにバイアス電圧を与えつつ、Q264/Q266 側と Q268/Q270 側の電流を加算することにあります。

したがって、電流 I282 は

となります。

ゲインセルのトランジスタ 4 個のベース電流の合計は、簡単に分かるように、

となりますから、ゲインセルのベース電流補償のためには だけでいいのですが、実際には図では示していない位相補償量可変回路のベース電流も補償の対象とするために、2段重ねで2倍の量の電流を作り出しています。

位相補償量可変回路のベース電流は信号電流に比例するために、入力信号が小さい場合には補償電流が過剰になり、入力電流が大きい場合には補償電流が過小になります。

補償電流は Q274 と Q276 の差動ペアのテイル電流となり、差動ペアのベースはそれぞれ、ゲインセルの対応するベースと接続されていますから、ゲインセルで電流が「分配」されるのと同じ割合で補償電流も「分配」されます。

Q274 と Q276 の差動ペアのコレクタは、ベースが接続されているのとは反対の側のゲインセルのベースに接続されていますから、ゲインセルのベース電流が増える側は補償回路から引っ張られる電流が減り、ベース電流が減る側は補償回路から引っ張られる電流が増えるように作用します。

その合計として R278/R280 を流れるバイアス電流を、差動ペア左右で均一にして、電圧降下を同じ量とします。

次回はこの補償回路の動作を Spice シミュレーションで確かめます。