1/12 オクターブバンド・フィルタ (8)

DABP (Dual Amplifier BandPass) フィルタの実験をしていて、目的の Q の設計値約 35 に対して、実測すると Q が約 27 と 30 % 近くも低い値になってしまう現象に悩まされていました。

OP アンプを交換してみても、コンデンサを交換してみてもあまり改善せず、困っていましたが、これはコンデンサの「誘電正接」(tan δ) に起因するものと判明し、tan δ の特性の良いポリプロピレン・フィルム・コンデンサに代えてみると、ほぼ設計値通りの Q が得られました。

まず、DABP フィルタの回路定数の計算方法を示します。 DABP フィルタの素子定数の計算のために特に計算用のプログラムを用意する必要もなく、電卓片手に手計算で簡単に行なえます。

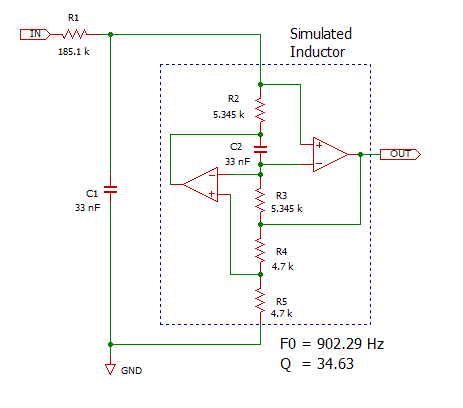

下に中心周波数 880 Hz の 1/12 オクターブバンド・フィルタを構成する 2 次 BPF セクションのひとつの f0 = 902.29 Hz、Q = 34.63 に対する実際の値を入れた回路図を示します。

パッシブ回路素子は全部で 7 個ありますが、このうち、R4 と R5 は f0、Q には直接関係せず、通常 R4 = R5 として数 kΩ 〜 数十 kΩ 程度の都合の良い値に選びます。

残る素子は 5 個ですが、通常、下のように

- R1

- R2 = R3 = R

- C1 = C2 = C

R2 と R3 を同じ値 R に選び、C1 と C2 を同じ値 C に選ぶので、決定すべき素子値としては R1、R、C の 3 種類となります。

通常、まず C を都合の良い値に選びます。 次に f0 と R、C の関係

で R を求め、

で R1 を求めれば設計完了です。

中心周波数には、

C1、C2、R2、R3、R4、R5

の 6 つの素子が関係しますが、通常 R4 と R5 はいじらないので、実際の回路では

C1、C2、R2、R3

の 4 つのうちいずれか、あるいは複数を微調整して中心周波数を合わせます。

中心周波数を合わせた後なら、Q の値は R1 だけで決まります。 Q を決めた後に中心周波数を再度変更すると Q の値にも影響が出ます。

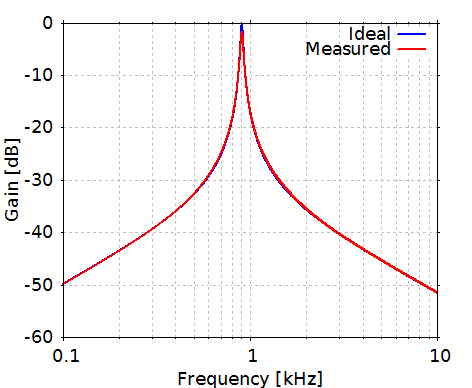

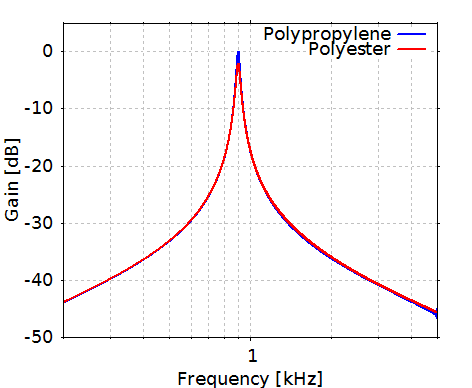

下に WaveGene + WaveSpectra で TSP 法で求めた実際の DABP 回路の周波数特性と目的の特性の理論値のグラフを示します。

DABP 回路ではピークのゲインは (Q の値にかかわらず) +6 dB (2 倍) ですが、ここではピークのゲインを 0 dB として表示しています。

実際の回路では、R2、R3 を 4.7 kΩ (1 % 金属皮膜) + 560 Ω (5 % 炭素皮膜) = 5.26 kΩ として、中心周波数 904 Hz 程度になっています。

これ以上細かく周波数を合わせることはせず、理論値の方の中心周波数を実測値に合わせています。

コンデンサはメタライズド・ポリエステル・フィルム・コンデンサを使っています。

上の図はピーク付近以外の広い範囲で特性が一致するように調整したものです。

理論値が青色の線で、実測値が赤色の線です。 実測値を後にプロットしているので、線が重なっている部分は赤色しか見えていません。

ピーク位置では実測値が理論値を下回っているので青色が見えています。

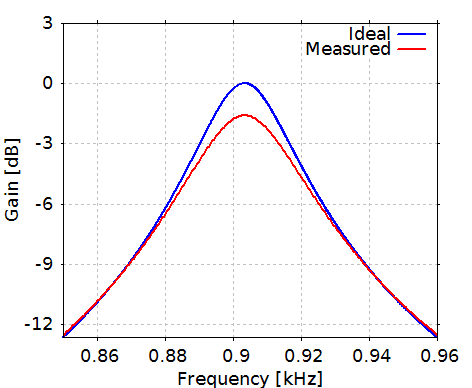

ピーク付近の拡大を下に示します。

赤色の実測値ではピークが 0 dB まで達せず、Q 値が低くなっていることが分かります。

-3 dB 帯域幅から Q 値を求めると約 27 になります。

これは使用するコンデンサの「誘電正接」(tan δ) の影響によるものです。

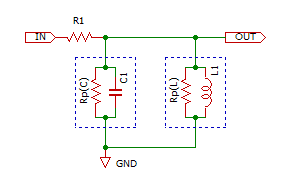

tan δ の影響を、等価回路としてコンデンサに並列に抵抗分 Rp(C) を抱かせたものとして表現します。 同様にインダクタにも並列抵抗 Rp(L) を抱かせたものを考えます。

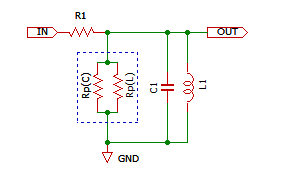

そうすると、LCR 回路としては下の図のようになります。

実際にはシミュレーテッド・インダクタ回路を使っているので、コンデンサに並列抵抗を抱かせたモデルから計算するとインダクタに直列抵抗を挿入した形になるのですが、それを (ピーク周波数付近の狭い周波数範囲で) 等価な並列抵抗に変換したものを考えます。

そうすると、下の図のように、理想 LC 回路と、抵抗 Rp(C) と Rp(L) の並列回路と見なすことができます。

この並列抵抗 Rp(C)//Rp(L) と R1 の合成抵抗の値が R1 の元の値より低下することにより、フィルタ特性としての Q の値も低下することが分かります。

また、抵抗分圧により、LC 共振回路部分に入力される信号自体が分圧され、ピークでのゲインが 6 dB (2 倍) を割り込むことも分かります。

Q が設計値の 34.63 から約 27 に低下したことから逆算すると、LC 共振回路としての Q は

となります。

カタログ値では、ポリエステル・フィルム・コンデンサの tan δ の値は 0.01 程度であり、ポリプロピレン・フィルム・コンデンサでは、これより一桁良い 0.001 程度となっているので、ポリプロピレン・フィルム・コンデンサを使用すると特性が改善することが見込まれます。

手持ちでは、103 (10 nF) のポリプロピレン・フィルム・コンデンサ 1 個 (多分、ニッセイの APS) しかなかったので、年代モノの 10000 pF (103) スチロール・コンデンサも使うことにしました。

それは昔、秋月 (信越時代かも知れない) で買った双信の QS06 タイプのスチロール・コンデンサで、「7704」と印字されているのがデート・コードとするなら 1977 年 4 月製ということになります。

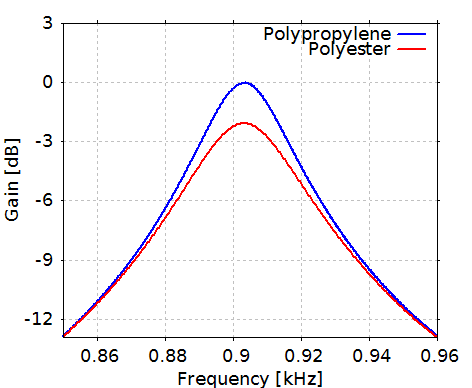

このポリプロピレン・フィルム・コンデンサ (とスチロール・コンデンサ) を使って測定した結果を下に示します。

コンデンサの容量が 10 nF なので中心周波数が約 3 kHz になりますが、グラフ上で移動させて中心周波数 904 Hz に合わせています。

青色の線がポリプロピレン・コンデンサの場合で、ポリエステル・コンデンサの場合と違ってピーク位置が下がっていません。

ピーク周波数付近の拡大を下に示します。

10 nF のポリプロピレン・コンデンサ (とスチロール・コンデンサ) を使った場合の中心周波数約 3 kHz での -3dB 帯域幅測定で求めた Q 値は約 35 で、ほぼ設計通りの値となっています。